Dominar la mente de aquellos a quienes vigilan para que solitos se repriman, es el sueño de cualquier figura de autoridad; desde militares, policías, hasta simples guardias de seguridad. Mientras los primeros podían imponerse mediante la fuerza, los últimos, imposibilitados para emplear armamento y carentes de condición física, debían conformarse con la amenaza de levantar reportes mal escritos y peor redactados, y dar parte a Recursos Humanos para que impongan una sanción; amenazas que surtían efecto en los trabajadores más por el temor a perder el empleo, que por el respeto que pudiesen inspirarles los guardias de seguridad, en su mayoría bofos y gordinflones.

Pero estos no eran temas que a Lucino, monitorista GPS, le merecieran un análisis, ni siquiera un pensamiento. Nunca, en su extensa trayectoria laboral, se había detenido a pensar en la existencia de algún problema filosófico detrás de lo que eran faltas merecedoras de una sanción. Así lo había aprendido hacía mucho tiempo, aunque la experiencia no fuera lo suficientemente lejana como para hacer que se guardara su opinión, cuando algún jefe externaba a otro alguna táctica o estrategia para lograr algún objetivo de operación o administrativo. Tanto el gerente de seguridad como los supervisores eran más jóvenes que él, y en la creencia de que estos conceptos les eran desconocidos debido a su juventud, Lucino solía intervenir con obviedades, como la inconveniencia de la rotación de personal, la necesidad de no relajar la disciplina y la aplicación de medidas correctivas. Su opinión siempre incluía frases como “así le hacíamos allá en SCHENKER, cuando yo era coordinador…”, o “…me acuerdo cuando dirigí personal allá en…”

Sus compañeros y superiores hacían más o menos caso a sus anécdotas y sugerencias (que por cierto, nadie le pedía). Excepto Julián. Cada vez que este escuchaba a sus compañeros hablar con autoalabanzas (que él llamaba “chingonerías”), prefería volverse hacia la pantalla. Llegaba incluso a aislarse mediante el uso de audífonos. Por esto, a Julián lo conocían como el serio, el antisocial, el amargado; pero él solo aprovechaba los tiempos muertos de su trabajo para disfrutar de su propia compañía, dialogar con sus pensamientos; para que el disfrute de su soledad fuese perturbado lo menos posible.

Una tarde, les asignaron la tarea de vigilar los excesos de velocidad. Entrarían a la frecuencia de radio de los choferes.

—Unidad trescientos setenta, favor de bajar su velocidad…

—Unidad cuatro cuarenta, va muy rápido, áhi por favor reduzca la velocidad…

Los choferes, acostumbrados a obedecer solo a su coordinador de tráfico, no tardaron en sentirse hostigados.

—¿Entonces a qué velocidad quiere pues que le dé, compañero?

Al principio, los monitoristas solo entraban a la frecuencia de los choferes para conminarlos a reducir la velocidad y luego salían de ella para seguir con el rastreo satelital; pero una tarde, un atolondrado monitorista se distrajo con la plática de otro compañero que le chuleó su moto y olvidó cambiar de canal.

—Estos no dan quebrada de nada. Agarras una bajadita, y todavía ni empiezas a frenar, cuando ya están chingando con que le bajes…

—¡Es que no saben lo que es ponerle al jale! Nunca se han subido a un tractor. Ahí nomás están frente a la pantalla, viéndonos…

—Áhi nomás sentaditos…

—Sí… sentaditos porque son culitos…

Al escucharlos, Lucino decidió intervenir.

—Compañero, le encargo ese tipo de comentarios. No puede hablar así en la frecuencia.

—¡Unidad tres setenta…, favor de bajar la velocidaaaad! —imitó otro de los choferes, aflautando la voz.

Aunque esta imitación feminoide también lo hizo reír, Lucino decidió que debía imponer su autoridad. Nadie iba a burlarse de él. Subió el volumen del radio y tomó su celular para grabar la conversación.

—Mejor déjalos desahogarse, hombre —le dijo Julián—. Nomás falta que ustedes también quieran reprimirles el pensamiento.

—Es que calienta que hablen así de nosotros —respondió Lucino, con su acento pueblerino—. Al menos, yo sí me caliento.

—Pues ustedes tienen la culpa. ¿Quién les manda a husmear en la frecuencia de los choferes? El que busca, encuentra.

Lucino comenzó a monitorear la comunicación de los conductores. Logró grabar nuevas burlas, ironías, sarcasmos e imitaciones, charlas cercanas a la sátira y el esperpento; pero la risa de fondo de Julián también se había grabado, y terminó por inutilizar la evidencia y la seriedad de su intención.

Pero Lucino no flaqueó. Era la oportunidad de demostrar su valía, aplicar la experiencia y sentar el precedente para un futuro ascenso que le permitiera lograr su más cercano propósito: volver a ser supervisor. Desplegaría sus habilidades en la grilla y su destreza para las intrigas asalariadas, sin imaginar que, a esas alturas de su vida, solo lograría revivir viejas glorias y validar nuevas carencias.

Por otro lado, el descontento de los choferes era tanto, que a Raymundo Canseco le provocaba jaquecas apenas acomodado frente al volante. Temía a cada momento la cantaleta molesta, machacona, de la reducción de velocidad. Al oírla, imaginaba posibles respuestas. Escuchaba sus pensamientos, reproducía en su mente los diálogos reprimidos en la realidad. Respondía con su voz a sus propias ironías, a sus quejas, a sus indirectas.

Hasta que un día escuchó, o mejor dicho, imaginó una voz que no era la suya.

¡Ay, sí! ¡”Oficiales de seguridad”! ¡Ja! Abrepuertas, lambiscones, veladuermes, peinetones… eso es lo que son.

—¡Ah, chingá! ¿Verduzco? —se preguntó a sí mismo, en voz alta.

¿Qué onda, Mundo? Comenta.

Raymundo trató de distraerse con el trabajo. Ignoró la pregunta, creyendo que era él mismo quien se respondía; aunque ese pensamiento había sido tan real, que lo hizo dudar.

—¿Me estás hablando, Verduzco? —preguntó, usando la frecuencia. Lucino preparó su grabadora.

—Nega la borrega, mijo, no he usado el radio para nada.

¡Mah! Pues qué raro; ¿de dónde salieron esas palabras que describieron a los de seguridad interna? Eso mismo me pregunto, de pronto me pareció escuchar que tú decías algo de ellos, y pensé en la respuesta. ¿Pero cómo me escuchaste si no he hablado por radio? Pues yo tampoco lo he usado.

Raymundo creyó por un momento que el subconsciente le hacía recordar la voz de Verduzco, e imaginar una conversación con él.

Mira, Verduzco, vamos a hacer una prueba: dime por dónde andas. Voy a BOSCH, por la calle Alameda, a la altura de Socorro.

Raymundo consideró que esa respuesta no era determinante, pues el rumbo descrito era un destino muy común. Cualquier unidad podría encontrarse por ahí y la respuesta, ser originada por su intuición.

“Hey, Mundo, ahora yo: vengo llegando a Tornillo, Texas.”

Ese pensamiento retumbó en la mente de Raymundo, con una voz distinta a la de Verduzco.

¡Ah, chingao! ¿Eres tú, Maldonado? Simón, ese mero. ¿Qué andas haciendo hasta allá? Me mandaron con un cliente nuevo, comenta.

Raymundo, antes de que llegara cualquier otro pensamiento, real o imaginario, propio o ajeno, descubriría que no solo se podían escuchar las ideas sino también las intenciones.

Simón, Raymundo, apaga el radio.

El aparato emitió un breve pitido antes de que desapareciera su luz indicadora. Ya nada podría hacerle creer que le hablaban por la frecuencia. Tomó su teléfono celular y llamó a su coordinador, preguntándole, como quien no sabía nada, la ubicación de Maldonado, con el pretexto de que debía encontrarlo para entregarle una tarjeta SIM.

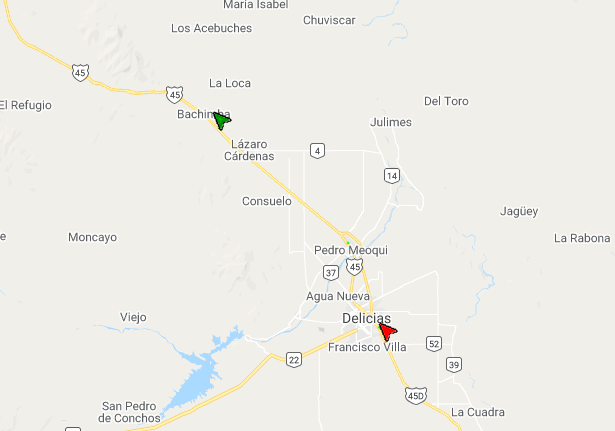

—Maldonado se dirige hacia afuera de El Paso, rumbo a Tornillo. Va a tardar un buen rato en bajar a Juárez.

¡Confirmado! ¡Lo sabía! Algo estaba sucediendo.

Sí, está curiosón este rollo, pensó Verduzco.

Pero está chido, agregó Raymundo.

Se llama “telepatía”, muchachos; informó Maldonado.

De tan contento que estaba con ese fenómeno espontáneo y divertido, Raymundo no se dio cuenta que comenzaba a rebasar el límite de velocidad.

Hey, Mundo, te están hablando. ¡Achis! ¿Quién? El monitorista; te está hable y hable y no le contestas.

“¡Ah, la chingada!”, recordó Raymundo al ver su radio apagado.

—¿Por qué no responde, compañero? —cuestionó Lucino.

—Áhi discúlpeme… Es que el radio se oía como si tuviera un corto, y lo apagué —mintió Raymundo, sonriente. Aunque no era una risa audible, la pura mueca bastó para afectar el tono con que hablaba; festivo.

—Pues con la pena, compañero: voy a tener que reportarlo.

¡Hey, Mundo!, áhi de pasadita: dile que chingue a su madre.

Lucino siguió tenazmente las conversaciones por radio, intrigado porque ya no escuchaba nada más allá de notificaciones de salida o llegada a algún lugar, números de caja y sellos que contenían la carga que transportaban, o incidentes callejeros. De manera abrupta, esos hombres, esos choferes que solían hablar mucho y redundar más, locuaces por la solitud de su trabajo, habían dejado de hablar. No era normal.

Fue tanta la obsesión de Lucino por las conversaciones, que el mutismo de ellos y su propia ansiedad le provocaron poco a poco alucinaciones auditivas; más a final de turno, cuando veía caminar a los operadores por la base y solo volteaban a verlo con miradas maliciosas y sonrisas contenidas.

¿Ese güey es? Ese mero. Se me hace que es de agua.

Unidad 370, favor de bajar la velocidaaaaaaad…

Un coro de carcajadas de diversas voces y tesituras se reprodujo en la mente de Lucino, mientras las miradas sonrientes de los choferes lo hicieron comprender que él era el objeto de su humor.

No se agüite. Es puro cotorreo.

Fuera lo que fuera que estuviera sucediendo, esperó a que los conductores dieran vuelta en una de las casas móviles acondicionada como oficina para tomar una tuerca grande que encontró en el suelo, decidido a arrojarla al chofer que más tuviera cara de estarse riendo de él, pero al dar vuelta a la esquina de la casa móvil, descubrió que los choferes habían echado a correr, entre más risas imaginarias.

¡Ay, güey! Ya se enojó…

Comenzó entonces el mismo proceso de desarrollo telepático por el que habían pasado los choferes. No supo a qué atribuirlo, pero comprendió que ahora podía escuchar sus pensamientos, lo cual explicaba muchas cosas. Mejor: sabía a quién correspondía cada voz en su mente.

¡Hasta crees, compa! Los hechos son los que se castigan, no los pensamientos, así que te deseo suerte, carnal. ¿Suerte?, la que van a necesitar ustedes cuando los reporte a Recursos Humanos por groseros. ¡Órale! Nomás que primero, tendrás que presentar pruebas.

Obsesionado con tener evidencias de lo que pensaban los choferes, Lucino usó entonces sus dotes de embaucador y, contra lo que él mismo esperaba, logró convencer primero a sus supervisores, luego a su gerente de Seguridad, después a la Dirección General y al Consejo de Administración de la empresa para que desembolsaran una fuerte cantidad de dinero y mandaran hacer en Asia, con los gigantes de la tecnología, un dispositivo que leyera y registrara los pensamientos. La inspiración para su idea le vino de Uber: durante la pandemia, la aplicación permitía saber cuándo usaban cubrebocas los conductores y cuándo no. Al cabo de algunas semanas, la inversión e inventiva arrojó un dispositivo que se colocaba adentro de la cabina, apenas arriba del parabrisas, el cual emitía un haz de luz negra cuyos fotones cubrían la cabeza del operador para evitar alguna acción evasiva, atravesándola y registrando las ondas cerebrales en una placa receptora integrada al reposa-cabeza del asiento, junto a un transmisor que decodificaba y enviaba la información a una computadora.

Julián, quien también desarrolló la habilidad telepática tras un día de estrés en que olvidó sus audífonos, creyó su deber moral avisar a los choferes; aunque ellos ya conocían los planes de Dirección.

Pero gracias de todos modos, compita. Eres un traidor, Julián, le contaré al gerente para que te cambien a Taller y te pongan a lavar fierros. ¡Qué gacho eres, Lucino! Mira que delatar a tu propio compañero… ¿Cómo ven, muchachos, jalan conmigo para que las cosas le salgan mal al peinetón? ¡Arre! ¡Simón! No, espérense, no lo hagan, me van a hacer quedar mal. Ni modo, Lucino, ¿para qué andas de culero? Ahora te aguantas.

Del mismo modo que la telepatía permitió a los choferes adelantarse a las intenciones del monitorista, Raymundo se adelantó a Seguridad y, el primer día de uso del artificio, arengó a sus compañeros, tanto por pensamiento como por radio, seguro de que los directivos escucharían, pendientes del nuevo dispositivo.

Compañeros, vamos a hacer lo siguiente…

—Compañeros, vamos a hacer lo siguiente…

…vamos a concentrarnos en lo que es el jale…

-…vamos a concentrarnos en lo que es el jale…

…nomás para que estos idiotas dejen de estar chingando.

Luego de la inversión que casi los lleva a la quiebra y tras escuchar el insulto en la última frase de la arenga, los directivos comprendieron que lo único que habían necesitado desde un principio, era un líder; y Raymundo lo era. El GPS jamás volvería a registrar excesos de velocidad.

Los directivos y gerentes, a pesar del estrés propio de sus puestos laborales, no habían desarrollado la habilidad telepática, por lo que nadie era capaz de escuchar sus pensamientos. Pero no fue necesario que desarrollaran dicha habilidad: después del insulto a través del dispositivo, a Lucino le bastó ver la dura mirada que directivos y gerentes dirigieron hacia él, para vislumbrar lo que le esperaba.