El oxímetro y Max Weber

Ya lo había denunciado: si el oxímetro portátil que emplean en las unidades de urgencias de los hospitales públicos carece de la carga adecuada en sus baterías, o un acortamiento de su vida útil debido al uso intensivo, el personal de primer contacto enviará a la “Ruta COVID» a muchos pacientes que llegan por padecimientos “ordinarios” pero con síntomas parecidos a los que provoca ese virus. Incluso, aunque no presenten el mismo cuadro clínico y estén relativamente sanos (o mejor dicho, libres del corona virus), debido a una mala lectura del oxímetro, solo los enviarán a contagiarse de él.

Basar el estado de salud de una persona solo en la saturación de oxígeno, es un reflejo de la burocracia, del gobierno de buró, de escritorio, de manual, de procedimientos, alabado alguna vez por Max Weber debido a su entusiasmo inicial por lo que creyó era la panacea para hacer más eficiente la administración de las organizaciones a través de la división de tareas y detalladas normas y regulaciones. ¿Alguna duda con un trámite? ¿Alguna duda sobre qué hacer después de lo que ya se ha hecho? ¿Alguna duda con la imprevista aparición de un caso ya previsto? No hay problema. Para eso están los manuales y las guías. Hay uno en cada escritorio, en cada “buró”, por si a alguien ajeno a determinado departamento se le presenta alguna situación, sepa resolverla gracias a la sabiduría de los procedimientos estandarizados, incluso con certificación ISO. Solo se necesita un poco de disciplina.

El problema es que la disciplina no suele ser una característica de las epidemias: estas atacan por oleadas, sin control y, lo peor, con síntomas que pueden camuflarse con los de enfermedades menos graves. Si a esto agregamos que la mayoría de los seres humanos tampoco somos disciplinados, tendremos un serio problema para superar los retos que dichas enfermedades nos presenten. No quiero decir con esto que la burocracia, como método de administración, sea forzosamente negativa, pues muchos de sus principios aún se aplican en organizaciones que necesariamente tienen que ser burocráticas, como bancos, corporaciones o departamentos de seguridad y dependencias de gobierno. Tampoco sus limitantes son consecuencia de sus propias características, sino de la dependencia que nosotros, los seres humanos, creamos en torno a ella. Una dependencia parecida a la que desarrollamos en torno a la tecnología.

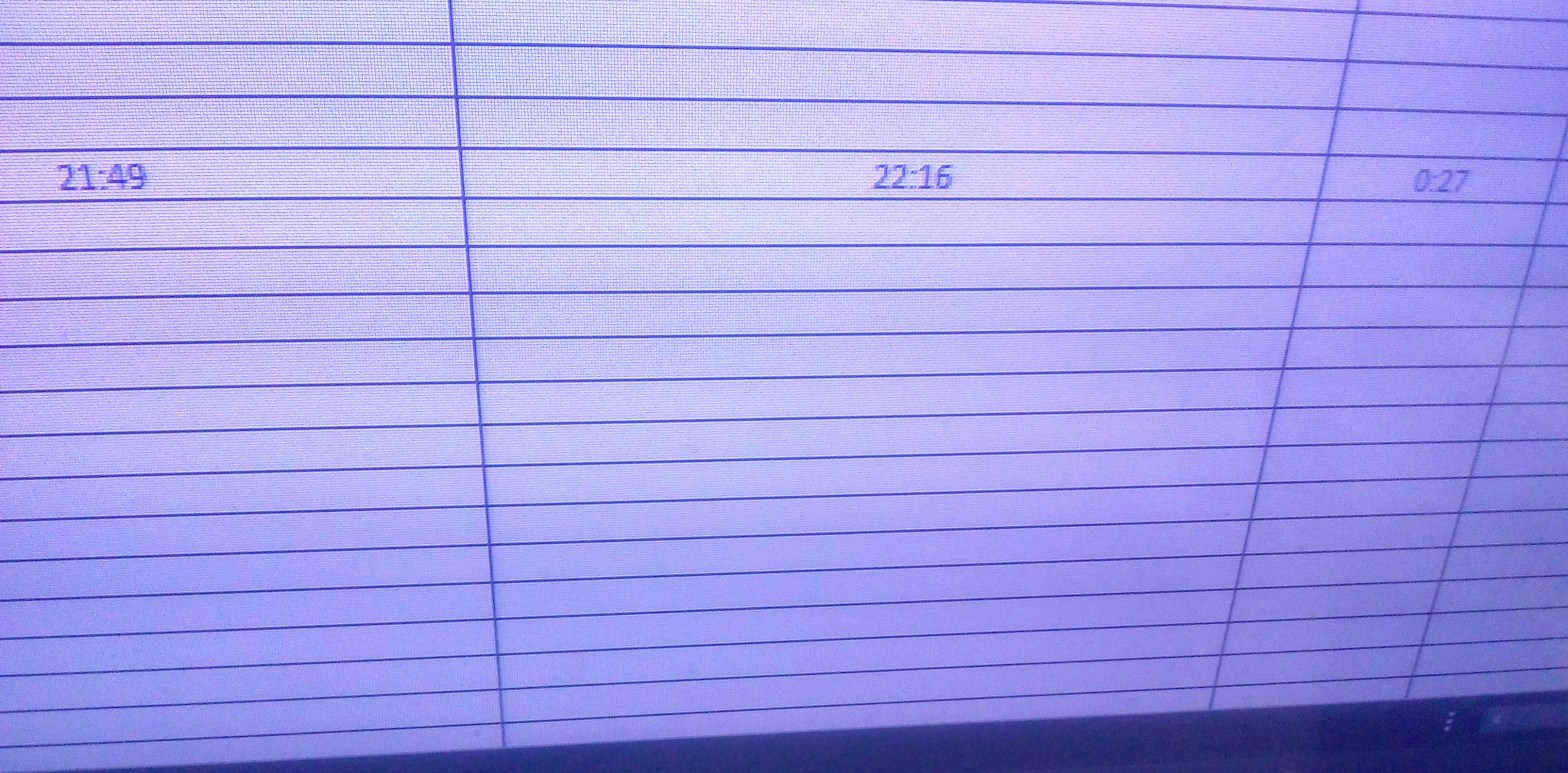

Explico con un ejemplo: en mi trabajo, en ocasiones, debe anotarse la hora en que un vehículo bajo nuestra vigilancia se detiene, y después, anotar la hora en que reanudó su movimiento y calcular el tiempo que estuvo detenido. Me sorprende que algunos compañeros no realicen el cálculo mental. Cierto es que realizar operaciones matemáticas simples como sumas o restas en una base de sesenta (por los minutos comprendidos en una hora) es apenas un poco más complicado que hacerlo en la típica base diez, pero no es un ejercicio de matemáticas avanzadas. Sin embargo, veo compañeros que crean una fórmula en Excel, cuando no se meten de plano a una página de internet para que esta calcule los minutos transcurridos.

Aunque el cálculo de tiempo no suele ser un asunto de vida o muerte, en otros ámbitos, como los servicios públicos de salud, la burocracia, combinada con una excesiva dependencia en la tecnología, sí puede llegar a serlo.

Es aquí donde veo una similitud entre la dependencia excesiva a la tecnología y la excesiva aplicación de la burocracia en las organizaciones, peligrosa esta última, cuando se trata de servicios de salud. Ambas, tecnología y burocracia, son herramientas que nos facilitan la vida, el trabajo, la toma de decisiones; pero olvidar nuestras propias capacidades, abandonar nuestros conocimientos y depositarlos en el manual, dejar que el buró, el escritorio o la tecnología resuelvan lo que invariablemente nos toca resolver a nosotros, puede resultar fatal, pues en el instante en que ponderamos a la tecnología y a la burocracia sobre nuestro intelecto, sobre nuestro juicio, ambas dejan de ser soluciones para ser calamidades. Si nos descuidamos, si nos abandonamos a ellas, pueden provocar pereza mental, displicencia, negligencia, conformismo grupal, falta de creatividad, ignorancia o desconocimiento de otros sistemas alternos. Sobre todo la burocracia, pues la tecnología, debido a sus propias características de novedad e innovación constantes, siempre será algo sorprendente, simpático, chido y cool; mientras que la burocracia, desde hace al menos un par de siglos, solo confirma lo que se dice de ella: tardada, engorrosa, rebuscada, inflexible.

Mi madre no quería ir al IMSS, sumando su negativa a la de tantos otros que también se negaban a asistir al hospital, temerosos de la leyenda desatada en torno a que a los adultos mayores los enviaban a la ruta COVID y, una vez ingresando en ella, no se les volvía a ver nunca. Junto a otros problemas de salud, mi madre presentaba una fuerte deshidratación, pero ante su negativa a ir al hospital, optamos por llamar a un médico a domicilio, así como a un enfermero que después le aplicó suero vía intravenosa. Cuando vimos que su situación no mejoró, decidimos entonces acudir al hospital el día siguiente.

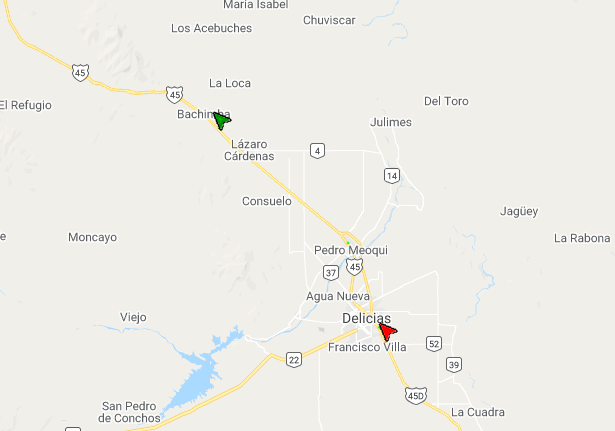

Llegamos a la unidad de Urgencias del IMSS, en donde a falta de una camilla y camilleros que transportaran a mi madre, a duras penas se nos prestó una desvencijada silla de ruedas sin descansapiés para que yo mismo la condujera al interior, pues los médicos y enfermeras de Urgencias me dijeron que ellos no podían salir a la calle. Llegamos al Módulo de Enfermedades Respiratorias (MER), donde interrogan a los recién llegados sobre si presentan problemas respiratorios o gripe, y en donde toman lectura a algunos signos vitales, con dos finalidades: agilizar el tiempo de atención para pacientes sospechosos de padecer COVID, y el de evitar el riesgo de contagios. Ahí, aplicaron el oxímetro en su índice, el cual arrojó una lectura de 72 % en su saturación de oxígeno. Eso bastó para que mi madre fuera un caso sospechoso de corona virus, y me indicaron llevarla a la ruta COVID, fuera de Urgencias, a la vuelta, en el sótano. Debí llevarla yo, otra vez, a falta de camilleros.

Llegamos al lugar, luego de cierto esfuerzo físico importante. La entrada, una puerta de dos hojas de vidrio y aluminio, se encontraba cerrada y el interior se veía solitario y oscuro, apenas iluminado por la luz que se colaba por una ventana interior en la que, como si fuese una pantalla de cine, se veía un pasillo por donde desfilaba de vez en cuando parte del personal de enfermería. Afuera, mi madre y yo esperábamos a que alguien respondiera a nuestro llamado, mientras el atardecer oscurecía cada vez más. Un conductor de ambulancia que llegaba a una puerta opuesta al área de COVID, al vernos, nos indicó tocar muy fuerte. Tomé una moneda de diez pesos y seguí su sugerencia, mientras el ambulante entraba por la puerta a la que había llegado. Mis fuertes toquidos llamaron la atención de algunos enfermeros que caminaban por el pasillo, quienes solo apelaban a nuestra paciencia juntando el pulgar y el índice, señal para indicarnos que debíamos aguardar un poco más. Mientras, yo trataba de calmar a mi madre, le decía que ya pronto la atenderían, que ella estaría bien.

Fueron tres veces las que insistí con la moneda de diez pesos. La tercera ocasión, acudió por el pasillo una enfermera, y se acercó a la ventana interior para hablarme desde ahí. Acerqué mi oído a la rendija entre las dos hojas de la puerta de aluminio para escuchar: “Ahorita vienen. Se están vistiendo”.

Su respuesta me dejó pasmado. ¿Cómo que se están vistiendo? ¡Estamos en plena pandemia! Se supone que el personal que atiende a los pacientes de COVID debe estar siempre listo, pensé.

Tras veinte minutos de espera, nos abrieron al fin. Nos atendió una enfermera, enfundada en un sobretodo médico, con guantes especiales, cubre boca, careta y gorro. Conectó a mi madre a un monitor para revisar los signos. Era un aparato más sofisticado que el simple oxímetro de Urgencias. La lectura de saturación de oxígeno arrojó 95 %. Nivel normal.

“Si admitimos a la señora aquí, lo único que vamos a hacer es contagiarla de COVID. Regresen a Urgencias y díganles que aquí arrojó niveles normales. Tómele fotos al monitor, para que las muestre allá arriba”, me dijo, mientras me extendía un papel con las lecturas.

Hice un nuevo esfuerzo por empujar la silla con mi madre del sótano a la calle en un plano más inclinado, y luego, otra vez a Urgencias, en donde a pesar del papel con los resultados, a pesar de las fotografías que tomé y de las instrucciones que la enfermera me había dado, el oxímetro volvió a marcar 72 %. El médico responsable de turno indicó a su personal que regresáramos a la ruta COVID. Fue cuando perdí la paciencia y protesté. No iba a estar jugando a esa célebre escena cinematográfica del “suban el piano – bajen el piano”, menos con la salud de mi madre de por medio.

Aunque un tanto renuentes, llevaron su propio monitor a la entrada de Urgencias y tomaron mediciones: a diferencia del oxímetro, el monitor marcó nivel normal de saturación de oxígeno. Solo entonces admitieron a mi madre en Urgencias. Cuando comenzaron a colocarle catéteres y a suministrarle suero y medicamentos, pude estar un poco más tranquilo. Tras dar los datos de mi madre y los míos, números de teléfono de casa y móvil, aguardar un tiempo en la sala de espera y responder algunas preguntas, salí a la calle, al puesto de refrescos y golosinas de la esquina del hospital. Compré una botella de agua purificada, que bebí casi de un solo trago. Luego de tanto estrés y esfuerzo físico, nunca me había sentado tan bien un litro de agua fresca en una noche calurosa de julio.

Estabilización para el paciente, incertidumbre para familiares

Quise volver a la sala de espera porque las noches de julio en Ciudad Juárez suelen ser muy calurosas, pero no se me permitió ingresar. Ya había dado respuesta a las preguntas sobre los antecedentes médicos de mi madre, y para evitar contagios, la Dirección del hospital había implementado como regla que los familiares de los pacientes debíamos esperar afuera del edificio. Fue así como descubrí otro aspecto no cotidiano de la vida trastocado por esta pandemia.

En Ciudad Juárez, el clima es muy extremo; por tanto, es cruel e inhumano que los familiares deban esperar a la intemperie noticias de sus enfermos, sea que estemos a 42 grados centígrados o a –10. En la sala de espera, por cuestión de la sana distancia, se redujo el número de bancas a la mitad para tener menos aforo, pero aun habiendo asientos disponibles, se nos pedía desalojar el lugar y esperar noticias afuera del edificio, en donde uno tenía que buscar un espacio para sentarse en las jardineras de la banqueta, sin respaldo en el cual recargarse, bajo la sombra de los álamos plantados hacía décadas. Aquellos familiares de pacientes internados que contaban con sillas de tela plegables, ese día se convirtieron en objeto de mi envidia. Además de las jardineras, también hay asientos en las fondas de comida cruzando la calle, pero para estar ahí, se requiere consumo. No necesariamente se nos exige, pero si uno tiene vergüenza, se prefiere no abusar. Sin remedio, lo mejor es esperar en las jardineras, mientras más cerca de la rampa de Urgencias, mejor; pues sucede que unas veces el guardia de seguridad recorre la zona preguntando persona a persona si tiene parentesco con algún internado, pero otras, solo se paran en la esquina y gritan el nombre del paciente, algunos, con una voz carente de potencia.

Durante el resto de la noche estuve al pendiente de cualquier noticia, pero las horas siguieron y no me llamó nadie. Conforme avanzaba la noche, los familiares de pacientes dejamos las jardineras y nos acercamos al acceso a Urgencias. Invadimos una extensa rampa por donde también circulaba y pasaba de largo el personal durante los cambios de turno. Al disminuir el tráfico de gente, los familiares permanecimos en dicha rampa para estar más al pendiente de cualquier novedad, pero en mi caso, esta no se presentó. Intenté disminuir mi cansancio con cambios de posición, recargado de frente sobre los antebrazos en el barandal de la rampa, luego de espaldas recargado sobre los codos, o sentado sobre la estructura tubular para dar descanso a mis pies, aunque luego de un tiempo, el tubo redondo calaba en la parte anterior de mis muslos. A las dos de la mañana decidí cruzar la avenida y sentarme en la parada de autobús de enfrente y desde ahí, vigilar cuando saliera el guardia, atento a lo que alcanzara a escuchar. Así dormité varias veces durante la noche.

Volví a la rampa junto con el incipiente amanecer. Una vez que clareó el día, el guardia nos pidió desalojar y esperar en las jardineras. Después, a las ocho, me mandaron llamar para comunicarme que mi madre sería enviada a piso. Luego, a las once de la mañana, llegó la hora de visita en Urgencias, la que por causa de la pandemia, se había reducido de los habituales 30 minutos a solo cinco; aunque ya adentro, por descuido u omisión del personal, los familiares pudimos permanecer quince; tiempo suficiente para contemplar su sueño. La encontré delicada, pero estable.

Al salir de la visita, deduje que no habría novedades y bien podría aprovechar el tiempo para ir rápido a la casa y ducharme. Así lo hice. El baño me relajó, tenía una hora libre antes de volver al hospital, por lo que decidí aprovecharla para dormir. Estaba muy, muy cansado.

Llegué justo a la hora de visita de la tarde. Nuevamente, formamos afuera de la entrada a Urgencias, con el sol de las cinco de la tarde directo sobre nosotros y la trabajadora social impuntual: llegó a las cinco diez. Entramos uno por uno, siguiendo el protocolo de desinfección y sana distancia. Llegué a la cama del área de choque donde estaba mi madre. No la vi.

Una enfermera se acercó a explicarme que mi madre estaba ausente debido a un estudio, del cual aún no regresaba. Contrariado, acepté la situación y volví al exterior, dispuesto a esperar hasta la visita nocturna, a las diez de la noche. Casi acababa de salir, cuando recibí una llamada de una trabajadora social, indicándome que debía acudir al segundo piso para proporcionar nuevamente unos datos sobre mi madre, y luego pasar al cuarto piso, de Medicina Interna, donde se requería mi presencia para autorizar un procedimiento al cual se le debía someter.

No tenía pase de visita permanente, sin embargo, los médicos residentes recomendaron que podía quedarme allí durante el proceso de colocación de un catéter Mahurkar y la primera de tres hemodiálisis que se le realizarían a mi madre, a razón de una diaria. Una vez terminada la primera, por fin la llevaron a piso, sin que nadie me dijera si era conveniente o no el que yo continuara con ella después de la intervención. Pregunté al médico residente, quien me dijo que no era necesario que un familiar permaneciera ahí, que el personal médico y de enfermería se encargaría de cuidarla.

Me fui, no porque quisiera irme, sino porque me encontraba cansado y sucio. En esa área del hospital, además, habían retirado las sillas convertibles en cama, “donadas por alguien como nosotros”, según la leyenda escrita en su respaldo. Encomendé a mi madre a Dios, cené en una fonda del exterior y, con no poca resistencia por el hecho de tener que dejarla sola, tomé un Uber y me dirigí a casa, pendiente del teléfono, asumiendo que si no me llamaban del hospital, era porque de seguro todo marchaba bien y no había novedades.

No era muy tarde cuando salí del nosocomio, pero el empleo de un vehículo de alquiler de la plataforma Uber obedecía a una variedad de factores que se conjugaron para hacer más difícil la movilidad desde mi casa hacia cualquier lado: primero, la Ruta 4 vía Rivereño, cuya terminal estaba a una cuadra de mi casa, ya no existía, pues el concesionario había muerto, asesinado por alguien que en un altercado de tránsito resultó tener peor carácter que él, y su viuda no quiso continuar con el negocio.

Lo anterior, obliga a los demás habitantes de mi colonia a caminar durante al menos veinte minutos a un lugar más concurrido donde podamos tomar el transporte público. Pero por causa de la pandemia (otra vez), nuestro distante gobernador estatal dispuso que se redujeran las corridas de transporte público, así como limitar los horarios de servicio hasta las ocho de la noche. Esto me obliga tanto a mí como a otros ciudadanos juarenses, a utilizar el servicio de Uber o taxi en horas que se pueden considerar tempranas, y en distancias que de no ser por la falta de colectivos, serían cortas.

No puedo decir que mi sueño, en casa, haya sido reparador. Había quehacer y ropa sucia acumulados, trastes sin lavar y cierto desorden en algunos papeles ocasionado por la premura de salir hacia el hospital. No logré estar listo a tiempo para la visita matutina. Llegué poco antes de las cinco de la tarde y me dirigí hacia Admisión Hospitalaria para tramitar un pase de visita permanente. Fue ahí donde topé con un nuevo cambio, una nueva decisión implementada por causa del COVID-19…

—En este momento están restringidas las visitas —me respondió la trabajadora social, cuando me acerqué a la ventanilla para obtener información—. Como nos estamos manejando, es que a las once de la mañana y a las cinco de la tarde salen los médicos de cada especialidad a dar información a los familiares. Entre semana, salen a la entrada principal, y en fin de semana, a la rampa de Urgencias.

También, me encontré con un nuevo procedimiento implementado por el tipo de organización del que hablé al principio, la burocracia.

—Oiga, ¿y si es necesario que haya un familiar con el paciente?

—Para eso será necesario que el médico tratante autorice, luego, usted lleva la autorización a la Subdirección del hospital para que la firme el subdirector médico, y después, ya la trae con nosotros y le expedimos el pase.

Antes, bastaba con la autorización del médico tratante, del dicho de la jefa de enfermeras de turno, o incluso ni eso: con que la trabajadora social de Admisión revisara una lista en su poder, era suficiente para obtener un pase de visita permanente, es decir, para aquellos familiares cuya estadía en el hospital era requerida para ayudar a cuidar del paciente internado, debido a las características de su padecimiento o a las posibles complicaciones que pudieran presentarse. Por lo que me había dicho la noche anterior el médico residente, que no era necesaria la presencia de un familiar con ella, intuí que lo más seguro sería que se me negara el pase permanente, teniendo que resignarme a recibir noticias de mi madre en los avisos que daban los médicos dos veces al día. Lo anterior, en verdad, me parece inhumano. Sé que son precauciones para minimizar al máximo el riesgo de un contagio en esta pandemia, pero condenar a los familiares a la incertidumbre, a no poder estar con ellos o ni siquiera verlos un par de veces al día, me parece un martirio innecesario, más aun, cuando los pacientes cuentan con cierta movilidad. Uno quiere acompañar a su enfermo, estar al pendiente de él o ella, advertir sobre cualquier situación inesperada, ver que los estén atendiendo bien.

La situación es peor con los familiares de pacientes de COVID-19. Ellos llevan a su enfermo al hospital, se los reciben, y si tiene el coronavirus, lo separan de ellos para enviarlo al Hospital de Especialidades Número 66. Ellos también tienen restringidas las visitas, aunque su nivel de restricción es mayor: ni aun trasladándose al Hospital de Especialidades pueden visitar a su enfermo. Solo les proporcionan un número de teléfono al cual comunicarse para obtener información. En muchos casos, se rumora, no vuelven a ver a sus familiares jamás, se les incomunica hasta el grado de que, en caso de fallecer, ni siquiera pueden despedirse de ellos o procurarles la atención espiritual que requieran según sus creencias. Solo se les incinera o entierra, sin abrir el ataúd.

Cuando el pragmatismo no cura, alivia.

Esperé entonces hasta las cinco de la tarde de ese sábado, a que saliera el personal médico a darme información de mi madre. Quienes acudieron al exterior de la rampa que va a dar a Tococirugía, adjunta a la entrada del personal, fue un par de médicos residentes. Al revisar la lista de internados, me informaron que mi madre había reaccionado bien al tratamiento y a la hemodiálisis, y a diferencia del médico con quien había hablado la noche anterior, comentaron que estas se le realizarían cada tres días para no descompensarla demasiado.

—¿Usted qué es de ella?

—Soy su hijo.

—Pues entonces, si gusta acompañarnos… para que esté con ella. Los fines de semana no dan pases, pero véngase junto con nosotros para que lo dejen entrar —me explicó el joven médico.

Entré junto con ellos, quienes explicaron mi situación a la guardia del acceso. Me acompañaron hasta piso, en donde instruyeron a la supervisora del turno de enfermería que iba a quedarme allí, con mi madre. Al llegar a su habitación, misma que compartía con otras dos mujeres, la encontré despierta, consciente, mientras en mí renacía la esperanza en su recuperación.

—Nomás le dice al guardia que usted se está quedando aquí, que va al supermercado a comprar artículos de higiene personal para su mamá y que regresa rápido… Y ahí aprovecha —me instruyeron en la Central de Enfermería del piso, cuando pregunté cómo podría hacer para salir a cenar sin pase.

Al salir, comenté a la guardia tal y como me habían instruido las enfermeras, y esta estuvo de acuerdo. Fui a cenar, y volví sin problemas. Por mi estatura y complexión suelo llamar la atención, soy fácil de identificar y de recordar. Esto quizá facilitaría mis posteriores salidas. Como cuidar a mi madre implicaba dormir poco, insomnio forzoso al cual tributaba la incomodidad de la silla de antecomedor que dejaron para las visitas en lugar de la silla convertible en cama que ya había visto por el tiempo en que se internó mi fallecido padre, sabía que tendría que salir a cenar en el transcurso de la noche. Así lo hice. Sin mayor dificultad ni tapujos, pues tanto a la salida como a la entrada, la guardia estaba dormida, en su caseta, recargada como podía en la silla secretarial que le habían dado.

¡Bendito pragmatismo! ¡Bendito criterio propio! ¡Bendita sabiduría inmediata que permite resolver los problemas no previstos en el manual! ¡Bendito sentido común! ¡Bendita sensibilidad que también da solución a los problemas contemplados en el manual, en el librito, aunque dicha solución contravenga lo que el buró dispone, lo que la “sabiduría” de los engorrosos procedimientos establece! Y por último, aunque vista como peligrosa por algunos… ¡bendita confianza en la buena fe de quienes solo queremos estar con nuestros familiares enfermos!

Llegó el lunes, y el procedimiento de asistir a la entrada principal a las once de la mañana para solicitar información (que ya tenía) con la médica encargada de Medicina Interna, quien además me diría el nombre del médico tratante (información que ya me había dado uno de los residentes), era un mero pretexto para solicitar un pase permanente, ahora formalizado por escrito, para estar con mi madre sin problemas a la entrada en cualquier horario con otros guardias, cualquier otro día de la semana. Aunque un poco renuente, accedió a firmar la autorización para mi pase luego de contarle detalles que solo el personal podía conocer, y de adelantar el nombre del médico tratante antes de que ella me lo proporcionara.

A los pocos días, llegó mi hermano a apoyarme. De lunes a viernes, cuando se entra por la entrada principal, los guardias son distintos a los de la noche y a los de fin de semana y, alucinando que son policías, así como envalentonados por la presencia de la Guardia Nacional (pero dando gracias a Dios que sus vidas no tienen la misma acción y peligro que de las de estos), se vuelven más “celosos de su deber” y de su facultad para negar la entrada. Así, impidieron el paso a mi hermano, a pesar de que la trabajadora social del piso de Medicina Interna ya se había comunicado con el supervisor de Seguridad para darle la instrucción. Algo pasó en el canal de comunicación: o el supervisor no comunicó al guardia de la entrada, o el mismo guardia no quiso seguir la instrucción. Imaginar que hubiese sido esto último, me hacía tener ganas de bajar hasta la entrada y golpearlo, pero, tras mi tercera queja con la trabajadora social, esta accedió a bajar y guiar a mi hermano hasta el cuarto de mi madre. Solo había una condición: que yo saliera lo más pronto posible, pues (otra vez por causa del COVID) solo se permitía a un familiar con el paciente.

Me apresuré a juntar las cosas que ya no fueran necesarias en el cuarto para llevármelas fuera de ahí, y a estar listo para darle las instrucciones a mi relevo sobre los cuidados a tener en cuenta para ayudar a mi madre en lo que se pudiese ofrecer. Entonces llegó mi hermano, y vi una de las escenas más hermosas de nuestra intimidad familiar, sin importar que se trate de un lugar común: mi madre, quien esperaba que mi hermano estuviera de viaje por causa de su trabajo, estiró su brazo al verlo, mientras lo miraba acostada desde la cama y mi hermano correspondía a su gesto tomando su mano. Fue un momento que me conmovió, me conmueve y nunca dejará de conmoverme durante lo que me quede de vida.

Alta en ambulancia y seguimiento posterior

Luego del fin de semana y de obtener mi pase permanente, mi madre requería una tomografía. El médico tratante decidió que fuese subrogada, es decir, en un hospital privado, pero pagada por el IMSS. El hospital sería Star Médica.

He ido a consulta a ese hospital, principalmente con la nutrióloga y con el oftalmólogo, por lo que conozco el lugar y la calidad de su servicio. Quizá la seguridad social del país debería estar subrogada, para que todos accedamos a buenos niveles de atención, independientemente de nuestras posibilidades económicas. Y es que… ¿a quién no le gusta el lujo? ¡Hasta a nuestro presidente le gusta!

No obstante el lugar, el COVID volvió a trastocar la fluidez y celeridad que se considera normal y de esperarse en un hospital privado: como la orden, la hoja clínica dictaba hacer una tomografía por una leve neumonía, Star Médica la consideró como sospechosa de COVID y dispuso que debíamos someternos a un protocolo: desinfectar la ambulancia, a la tripulación, al paciente y al acompañante. El conductor de la ambulancia, sabedor de que el procedimiento es tardado, no quiso esperar y decidió volver.

¿Con qué autoridad le digo que espere, cuando en cualquier ventanilla del IMSS existen sendos avisos de una ley que protege a los servidores públicos y en la que incluso una agresión verbal puede ser punible con cárcel, sin importar si la agresión obedece a un reclamo por la ineficiencia o negligencia con que algunos se manejen al hacer su trabajo?

Al final, realizaron la tomografía en el IMSS, y a los dos días, exactamente un viernes, una semana después de haber ingresado al piso de Medicina Interna y gracias a la buena respuesta a las hemodiálisis y alentadores resultados de laboratorio, mi madre sería dada de alta en ambulancia, según instrucciones del médico tratante.

Antes de irnos del hospital, debía acudir a la farmacia por medicamento para continuar el tratamiento en casa, además de sacar cita dentro de tres semanas con el médico internista, dentro de dos con la nefróloga, la doctora A; una semana antes en el laboratorio para toma de muestras de sangre y orina con la finalidad de que la especialista en riñones determinara si era necesario que mi madre siguiera con el catéter Mahurkar o si ya podía retirársele, y aunque más diferida e indeterminada, sacar también cita en Cirugía para cuando se les diera la gana abrir la agenda, cerrada por culpa de la pandemia.

—Si puede hacerse los análisis por fuera, está bien; o si prefiere hacerlos aquí, no importa, pero de preferencia, por fuera…

La doctora A, la nefróloga con quien mi madre tenía cita en dos semanas, comenzó a explicarme el motivo por el cual era preferible realizar los análisis clínicos en un laboratorio externo, motivo que yo ya conocía por experiencia propia semanas atrás. El problema consistía en que no “subían” a tiempo los resultados al sistema debido a un rezago y a ciertos cambios que se estaban realizando en el sistema de red, así como a cierta disminución en la cantidad de equipos de cómputo del instituto, gracias a la absurda “austeridad republicana” que tanto presume el gobierno federal.

Y también (otra vez el maldito COVID), a la saturación provocada por el rezago en los resultados de las pruebas para detectar corona virus.

Acudí a la ventanilla de Nefrología para sacar cita con la doctora A. Como ya era tarde, estaba cerrada. No haber obtenido una cita, complicaba que me dieran fecha en el laboratorio para toma de muestras.

—No se preocupe —me dijo otra trabajadora social, mientras me pedía prestada la tarjeta de citas médicas—, voy a anotarle una cita ficticia, nomás para que usted la muestre en laboratorio, se vayan con la finta y le den fecha. Cuando ya la tenga, entonces sí, nomás pasa a la jefatura de nefrología para que le agenden la cita en la fecha acordada con la doctora A.

Nuevamente agradecí al pragmatismo, a las benditas soluciones paralelas al librito, a la bendita metodología no escrita y alterna; a la inmediatez que resuelve las verdades de hecho lo que la burocracia complica a priori. Agradecí a la bendita bondad medible según el éxito que tenga en la práctica.

Una vez agendadas las citas con los especialistas y el laboratorio, cabía solamente esperar a que los ambulantes llegaran al cuarto por mi madre para llevarla a casa. Otra vez hubo confusión provocada por la burocracia: el médico tratante giró la hoja de alta en ambulancia, la jefa de turno de enfermería avisó a Trabajo Social para que se instruyera a los ambulantes sobre el traslado, y la trabajadora social giró un oficio a la jefa de los ambulantes para que acudieran por mi madre. Solo era cuestión de esperar a que vieran el oficio. Mientras esto sucedía, una parte del personal recomendaba esperar y la otra nos decía que era mejor irnos por nuestros propios medios, pues los ambulantes dan preferencia a los traslados para estudios de laboratorio en clínicas y hospitales externos, y era muy posible que no recogieran a mi madre sino hasta la mañana del día siguiente.

Y así fue. Debimos ocupar una cama que alguien más podía necesitar, en una noche de viernes para amanecer sábado. Ya entrado el día, como a las diez, hartos de la espera, mi mamá se disponía a tomar un baño para luego irnos en taxi, cuando por fin llegaron los camilleros de la ambulancia. En medio de la alegría por el alta, mi madre, mi hermano y yo, llegamos a nuestro hogar.

Vocación de servicio

Una semana después de una prometedora convalecencia, al día siguiente de unos estudios que se le habían hecho a mi madre en un laboratorio externo debido a la saturación en los laboratorios del IMSS, algo pasó. De nuevo la debilidad, la fiebre, los mareos, la dependencia de una mujer autosuficiente que siempre prefirió hacer las cosas por ella misma, pero que ahora necesitaba de mí para moverse de un cuarto al otro.

Vuelta al hospital. Un vecino que hizo el favor de llevarnos en su camioneta, acudió ante los enfermeros de Urgencias, ya sea para que nos proporcionaran una silla de ruedas o una camilla, pero ni el guardia de seguridad ni el personal del interior pudieron ayudarnos. Por fortuna era el cambio de turno, pedí ayuda a un enfermero que pasaba por ahí, quien servicial entró y casi de inmediato, salió con una silla de ruedas. Mientras eso sucedía, mi madre me miraba fijamente, su rostro pálido, y sus demacrados ojos sin parpadear. Su semblante se veía muy distinto al que estaba acostumbrado a ver. Tuve la impresión de que deseaba decirme algo con esa mirada, pero en ese momento no supe comprender qué. Solo sé que contemplaba mi apuro, mi preocupación por ella. Me contemplaba con mucha calma en medio de su malestar, entre ese caos de nervios, de personas, de búsqueda de ayuda.

Hoy, después de varias semanas, puedo interpretar su mirada: me estaba viendo por última vez. También ahora puedo vislumbrar lo que quiso decirme entonces, pero esto último, no lo compartiré aquí. Lo siento.

Al poco salió el enfermero, con una silla de ruedas. De nuevo la sensación de alivio y esperanza al ver que a pesar de su saturación de oxígeno apenas debajo de lo normal y su fiebre, la admitieron sin pedirnos que la lleváramos a la ruta COVID. Era un día especialmente caluroso de agosto, más que los anteriores. La tarde, con sus 42 grados centígrados, seguramente incidía en la temperatura corporal de la gente.

Los días de permiso en el trabajo de mi hermano habían terminado, y ahora tuvo que pedir sus vacaciones adelantadas para venir a ayudarme a cuidarla. Nuevamente la odisea de las visitas: ahora, en el área de jardineras, salía la trabajadora social a llamar a los familiares de los pacientes, nos hacía formar afuera, luego en el interior con la sana distancia, y una vez adentro, comenzaba un rollo largo sobre recomendaciones acerca del COVID, protocolos de prevención de contagios, cierta especie de sermón fastidioso a causa de su constante reiteración en todos lados, retahíla de indicaciones que se alargaba durante quince minutos mientras todos, o al menos yo, nos impacientábamos al no ver la hora de que se callara y nos permitiera entrar a ver a nuestros enfermos de una vez.

Cuando accedí, encontré a mi madre descansando, todavía en el área de choque. Se veía tranquila, relajada, señal de que la había llevado a tiempo. Sin interrumpir su sueño, permanecí sentado en una silla próxima a su cama, quizá durante más de una hora, pues el guardia encargado de hacernos desalojar era un poco atolondrado y solamente acudió al área de observación.

Fue hasta cuando una de las enfermeras de las que a cada rato entraban me indicó que debía salir, que yo dejé a mi madre sola. No hubiese querido hacerlo, pero no podía estar con ella debido a las normas del COVID. Además, por esos días no estaba descansando a medio sueldo por el convenio laboral con la empresa en que trabajo (paro técnico implementado por culpa del COVID, cuando cerraron los negocios no esenciales), y debía presentarme más noche a laborar.

El miércoles, por la mañana, salí del trabajo y me dirigí directo al hospital. Aunque no había recibido llamadas, lo cual suponía que no se habían presentado novedades, no dejaba de sentirme intranquilo, nervioso, y sobre todo, cansado. Muy cansado.

Dormité como pude en una de las jardineras, recargado sobre el delgado y torcido tronco de un álamo, lleno de protuberancias que amenazaban a mi espalda con hacer muescas en donde poder encajar los muñones de sus ramas malogradas por la poda. El calor aún era soportable, pero el sol no tardaría en filtrarse entre las hojas. Entonces se dieron las once de la mañana. Otra vez pase de lista de los pacientes, formación de los familiares en la sala de espera de Urgencias guardando la sana distancia, listos para escuchar el sermón covidiano que ya sería cotidiano.

—Usted vino ayer, ¿verdad? —me cuestionó la enfermera —. Pásele entonces, ya no necesita escuchar la información.

Encontré a mi madre ahora en el área de Observación. Aún no la subían a piso, debido a la falta de camas; extraña situación en mitad de semana. La encontré dormida, despertó cuando le hablé, a sugerencia del médico urgenciólogo. Conversé un poco con ella, la mimé lo más que pude, y permanecí con ella más allá del tiempo reglamentario, gracias a que el guardia de seguridad solo avisaba el término de la visita pero no nos invitaba a salir.

El jueves por la mañana, ya no apareció en la lista de pacientes internados en Urgencias. Me comunicaron que ya la habían llevado a piso. Acudí entonces a la entrada principal del hospital, en donde reciben los artículos de aseo personal y los objetos personales de los pacientes hospitalizados, para recibir informes sobre mi madre. Ahora acudió una médica diferente, ya no la jefa de medicina interna, la doctora A., sino otra. Solicité un pase permanente, pero me comentó que no era posible otorgármelo debido a que mi madre estaba en aislamiento, otra vez, por causa de esa leve aunque sospechosa neumonía que presentaba.

El viernes acudí en la mañana, ahora con artículos de aseo personal, una toalla y una colchoneta especial. Llegué antes de la hora de información, pues mi madre tenía cita con la nefróloga encargada de Medicina Interna a las ocho de la mañana. Iría a la cita sin mi madre, solo con el fin de hablar con la doctora A, esperanzado en que quizá, como ella ya conocía su caso, si no ordenaba que le quitaran el catéter, por lo menos sí me daría un pase permanente como jefa de Medicina Interna que es. Llegué al consultorio, a la cita convenida. Un enfermero se encargaba de recoger las tarjetas. Le expliqué que iba con la doctora A, que mi mamá otra vez estaba hospitalizada, pero aun así quería hablar con la doctora.

—La doctora A no viene a dar consulta en las mañanas, ahorita anda en piso, visitando a los pacientes. Llega como hasta las diez.

Otra vez, la burocracia hizo de las suyas gracias a la falta de comunicación. ¿Por qué me dieron cita con ella a las ocho de la mañana si sabían que no iba a estar? ¿No se supone que la burocracia es para tener un control adecuado de la marcha de una organización?

—…Si gusta, puede buscarla en el cuarto piso, el de Medicina Interna, ahí es donde puede estar.

Acudí al cuarto piso. No estaba. Luego, a Nefrología. Tampoco. Sería difícil reconocerla, pues yo solo la había visto una sola vez, con cubrebocas, lo que dificultaría su identificación si es que se le había ocurrido cambiar de peinado, o llevar una indumentaria distinta bajo la bata blanca.

Volví al cuarto piso. Una enfermera me aseguró que estaba ahí, visitando los cuartos. Para no importunarla, esperé frente a la central de enfermería, junto a los elevadores y escaleras, aunque atento a su aparición por el pasillo, pues había otras escaleras en otro lado, y otros accesos.

Al final, apareció, subiendo la escalera. No estaba realmente en el cuarto piso, sino en el tercero. Otra vez la burocracia, la desinformación de quienes me habían asegurado haberla visto en el cuarto piso. Le expuse el caso de mi madre, y solicité un pase.

—Es que ya es paciente de la doctora B, y si le doy el pase, luego se molesta ella…

De acuerdo. Será la jefa de Medicina Interna, pero mi madre ya no era su paciente. Contrariado, aunque no molesto, emprendí ahora la búsqueda de la doctora B. Ocurrió lo mismo: un fantasma que está en todas partes y en ninguna. Preguntando por ella, logré llegar al ala donde estaba mi madre. Había llegado hasta a unos cuantos pasos de donde se encontraba internada, pero por el protocolo de aislamiento, no me sería permitido verla. La jefa de enfermeras del turno, solícita, me recibió los artículos que llevaba para que yo no siguiera cargando con ellos.

Acudí a las once de la mañana a la cita con personal médico para la información de pacientes. Como yo ya estaba adentro, sería fácil lograr que mi hermano se uniera conmigo, fingiendo que llegaba solo. Nos reunimos los dos con la médica que fungía como vocera de Medicina Interna, quien casualmente, recibió una llamada de la doctora B., recomendando que se me extendiera un pase permanente.

Todo parecía alinearse para que mi hermano y yo nos sintiésemos optimistas. Nos dieron pase permanente, atendían a mi madre, su condición era seria pero tenía esperanza gracias a las palabras de la doctora B., a quien por fin había logrado entrevistar: “no hay razón para no echarle ganas”.

Y esas ganas le echamos mi hermano y yo, procuramos contagiar de nuestro entusiasmo a nuestra madre, ahora sí, turnándonos para cuidarla las veinticuatro horas, compartiendo nuestra esperanza con ella para levantarle el ánimo en el siempre deprimente ambiente de un hospital. Incluso le dábamos masajes en sus piernas y la ayudábamos a hacer ejercicios ligeros para que no estuviese entumida por la inmovilidad.

Hasta que el sábado, en la regadera, cuando la ayudaba a bañarse, tuvo una complicación. Fue necesario llamar a las enfermeras, quienes a su vez, llamaron a los residentes de Medicina Interna. Sería su juventud, sus ganas de servir, su vocación por ayudar al prójimo, o todo esto junto, pero vi un desfile y concentración de médicos, enfermeras, aparatos, utensilios, sustancias e instrumental médico en donde estaba mi madre, un desfilar de todos ellos que agradecí en persona y que hoy, desde estas líneas, vuelvo a agradecer. Todos los residentes de Medicina Interna, o casi todos, se volcaron hacia el cuarto de mi madre para tratar de salvarle la vida.

Estuvieron con ella por un largo y angustiante rato, mientras yo rezaba sin llevar la cuenta de las vueltas que le había dado al rosario que no sabía utilizar, hasta que uno de los residentes salió a darme la desafortunada noticia que todos recibiremos algún día. Mi madre, doña Hortencia Soto, había fallecido.

Miedo

En estos tiempos se busca suprimir libertades con argumentos y cambiar el mundo forzando utopías, en la creencia de que la verdad pertenece a quien haya ganado algún debate por el solo hecho de haberlo ganado, cuando más que la verdad única y objetiva solo tiene la razón subjetiva, razón a la que en muchos casos se llega gracias a la mayor dialéctica y agilidad mental de uno de los debatientes en oposición a la de su contraparte; razón que la mayoría de las veces sucumbe ante la realidad, la que al final, siempre tendrá los mejores argumentos.

Así, se envía a la ruta COVID a quienes presentan tan solo un síntoma, obedeciendo a una lógica que puede tener la verdad de razón, pero no posee la verdad de hecho, esta última, alimentada con la verdad individual de cada paciente. Una baja saturación de oxígeno puede ser indicio de otras condiciones o padecimientos, no necesariamente COVID-19. Cierto es que a los pacientes se les envía a esa ruta ante la simple sospecha y para descartar la presencia de corona virus, pero la condición puede persistir, debido a alguna enfermedad pulmonar, gripe complicada, neumonía, bronquitis crónico, asma, cáncer, enfermedades graves del corazón, e incluso, en casos extremos, anemia, leucemia, enfisema, etcétera. Siendo así, puede ingresarse a un paciente con una enfermedad ajena al virus de Wuhan, como el ya conocido caso de un hombre con enfísema causado por su exposición a solventes, quien escapó del Hospital de Especialidades Número 66, hospital COVID, temeroso de que ya no lo dejaran salir y muriera contagiado de una enfermedad que no padecía. El protocolo, como ya sabemos, indica canalización a la ruta COVID si presenta baja saturación de oxígeno. En el caso de ese hombre, la condición persistió, hasta que el paciente tomó la determinación de romper el vidrio de una ventana para escapar por ahí.

El miedo a un contagio generalizado es la razón que genera los protocolos, los procedimientos y los manuales, implementados después de una discusión, de un debate, de un consenso o de la voluntad de quien tiene una posición de poder o un ascendente basado en la autoridad, conocimiento o experiencia. Son precauciones necesarias para conjurar el crecimiento de un problema que ya se tiene. Toda precaución tiene sus raíces en el miedo.

¿A qué le temen aquellos que envían a los pacientes a la ruta COVID?

El miedo paraliza, inmoviliza, detiene. No se actúa, o se actúa mal, por causa del miedo. Pero el miedo también induce a la acción. Cualquiera que se defienda a sí mismo, que defienda lo suyo o a los suyos, que aspire a resurgir luego de una caída por temor a quedarse como está o que simplemente aspire a nuevas experiencias, muchas veces, actúa por miedo.

Pero mientras el miedo paralizante se comprende o incluso se justifica, en tanto el miedo impulsor se agradece o incluso se admira cuando se torna en valentía, existe un estado intermedio, una transformación indeseable en la que el miedo paralizante no evoluciona hacia la magnificencia del valor, sino que se desvía hacia la costumbre y degenera en negligencia, en indolencia, en la tibieza que agradece no tener que enfrentar las cosas. Un miedo que no se enfrenta, pero del que uno se desentiende gracias a la seguridad que nos brindan armas y herramientas como la tecnología y la burocracia, ideadas no para vencer al miedo, pues eso implica enfrentarlo, sino para evadirlo.

En Urgencias, recurren al oxímetro para evadir la responsabilidad, la propia capacidad de decisión, la obligación de tener que decidir; para evadir el problema y sean otros quienes lo enfrenten, lo esclarezcan o carguen con él; para que sean otros quienes encuentren la verdad de hecho en la verdad de razón que se les ha enviado, y no al revés; pero solo hasta el final de turno, hasta el cambio de turno, cuando pasan la estafeta en la carrera de la evasión, plena de obstáculos.

Y es que… ¿Para qué meterse en tremendas honduras sobre tomar una decisión, sobre todo, cuando para eso están los manuales? ¿Para qué arriesgarse a salir de los protocolos, de los procedimientos, cuando seguirlos es lo que nos protege en caso de que algo salga mal, cuando son lo que justifica un proceder erróneo, cuando son el aguamanil donde, valga la redundancia, cualquiera se lava las manos ante la existencia de un reclamo, cuando pueden ser el camino equivocado pero susceptible de ser culpado, es decir, un camino equivocado pero al que se le puede echar la culpa por haberlo tomado, por haberlo seguido?

“Soy inocente. Solo seguí el procedimiento”.

Napoleón decía que no hay nada tan difícil, pero a la vez, nada tan hermoso, como saberse decidir. Por muchas reglas, procedimientos, leyes o manuales que existan, llegarán muchos momentos en que, solos, tendremos que arriesgarnos a tomar una decisión no contemplada por los instrumentos descritos y en ausencia de una figura de autoridad o experiencia que nos pueda guiar (y con quien compartiríamos la carga de culpa por la decisión tomada). Tendremos que sobreponernos al miedo a decidir, así como al miedo de sus consecuencias por haberlo hecho.

Reitero la pregunta: ¿a qué temen aquellos que envían pacientes a la ruta COVID? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos que temen enfrentar para no aplicar sus conocimientos y valorar adecuadamente a cada paciente antes de enviarlo a la ruta COVID? ¿Por qué primero se debe descartar el COVID para luego atender al paciente, y no al revés, descartar primero cualquier otra enfermedad o condición para que al paciente, ahora sí, se le atienda con la seguridad de que tiene el corona virus? ¿Temen equivocarse y con ello, no tanto causar, sino ser señalados de causar un contagio para luego perder el empleo y las prestaciones, conquistas de su sindicato? ¿Por qué no les provoca más miedo la posibilidad de equivocarse al enviar a un paciente a contagiarse del virus de Wuhan? ¿Temen a la presunción de enfermedad general que podría hacer que se les acumulen los pacientes, y por eso optan por aplicar a todos la presunción de COVID hasta que se demuestre lo contrario?

Si lo que nos hace actuar es el miedo, quizá debamos cambiar el objeto de nuestro miedo. Se debe temer a los contagios, de acuerdo, pero no abandonarse a ese temor, confiando en que la tecnología o la burocracia nos van a salvar de ellos. Se debe temer a no dar lo mejor, a no desplegar el potencial, a caer en el conformismo, el valemadrismo, la irresponsabilidad. Se debe temer a la equivocación, pero se debe temer más a no tomar riesgos por miedo a equivocarse. Se debe temer a la deshumanización de los pacientes, a verlos solo como una estadística, como un número de afiliación, a no tomarse el tiempo para considerar a cada uno de ellos como un individuo, como un ser único; pues tan valiosa es la vida de un contagiado como la de “cien o mil contagiados en una escuela” (parafraseo a Hugo López Gatell, subsecretario de salud).

Recurrir al manual, al “librito”, está bien, pues este no deja de ser una guía diseñada para tener un mejor control de la administración de una organización, pero debemos temer a la cobardía de cerrar nuestro criterio, evitar circunscribirlo al paradigma que dictan los procedimientos, conscientes de que por mucha pandemia en que nos encontremos y la solución a ella consista en medidas de aplicación colectiva, cada paciente es un individuo, una persona, con características y necesidades únicas, con verdad de hechos única y en cierto modo exclusiva, susceptible de recibir atención personalizada.

Ahora bien, el esfuerzo se hace. Para eso existe el TRIAGE en las unidades de urgencias de los hospitales públicos. Según la gravedad del padecimiento, es el tiempo de atención y, por consiguiente, el tratamiento a aplicar. Siempre y cuando no utilicen el triaje con criterios de guerra, como pretendieron hacerlo las máximas autoridades de salud del país al principio de la pandemia, cuando propusieron seriamente dejar morir a los adultos mayores que llegaran infectados a las unidades hospitalarias. Por fortuna, se conjuró semejante medida.

No obstante, sin estar en guerra, muchos países han implementado otras medidas tendientes a restringir libertades, desde los máximos niveles de gobierno de un país hasta las más humildes alcaldías. El manejo de la información sobre el virus se ha convertido en una especie de propaganda sesgada en la que gobiernos y medios enfatizan el número de muertos pero no el de recuperados, de sobrevivientes al virus, del cual se dijo desde un principio que era más peligroso por su facilidad de contagio que por su mortalidad. El COVID-19 ha pasado de ser un motivo o razón, a ser un mero pretexto para aplicar, con diferentes matices y grados de dureza, medidas que van desde multas hasta toques de queda, entre otros castigos contra quienes no acaten las medidas dictadas por la “nueva normalidad”. Se anuncian medidas de contención, pero no de inversiones para la atención, si no sobrada, por lo menos suficiente ante el problema. Hablan de coerción, de encierro, de confinamiento, de aplicar medidas que estrangulan la economía pero no de un gasto que incremente el número de camas, el inventario de medicamento, la multiplicación de hospitales permanentes, de la capacidad de respuesta. Por si fuera poco, ya se nos ha sentenciado a vivir irremediablemente con el virus, en el dicho de que no se va a ir y debemos acostumbrarnos a vivir con él.

Bien, pues el confinamiento, la contención, no es vivir con el virus, sino vivir sometido a él. Es vivir con el miedo, y es este temor el que ha hecho que se tomen decisiones equivocadas, desde lo general, como el cierre de actividades productivas, hasta lo particular, como cuando por temor a que enviaran a mi madre a el área COVID, atendimos a mi madre en la casa y no en un hospital, como debimos hacerlo desde un principio.

Se habla de una vacuna, lista o en periodo de prueba, en tal o determinado país, y entre líneas se vislumbra una carrera para ver quién la produce primero y la convierte en moneda de cambio, pudiendo degenerar en objeto de chantaje, de trueque, a saber a cambio de qué concesiones entre países. Deseo que las farmacéuticas pierdan el miedo a la quiebra, a dar algo a cambio de nada, a no obtener ganancias pero tampoco pérdidas con la distribución de la vacuna, y que las potencias mundiales se deshagan del miedo a perder la carrera inmunológica, y que los gobiernos superen el miedo a perder popularidad o a votantes a cambio de distribuir la vacuna de manera equitativa y sin clientelismos; y que sean la solidaridad y la consideración hacia el otro lo que determine la estrategia a seguir en esta pandemia de la que todos, en mayor o menor medida y grado de rebeldía hacia la autoridad, ya estamos hartos.

A la memoria de mi madre, Hortencia Soto, fallecida por causas ajenas al COVID.

Sin olvidar a Salustio, mi padre, fallecido diez y nueve meses atrás, antes de la pandemia.